直肠癌是全球第三大常见癌症,手术技术的革新一直是临床研究的核心议题。中国16家顶尖医疗中心合作进行了一项突破性的研究,旨在比较经肛门全直肠系膜切除术(transanal TME)与传统腹腔镜手术(laparoscopic TME)在长期治疗效果上的差异,特别是在无法使用机器人手术技术的地区提供新的治疗选择。

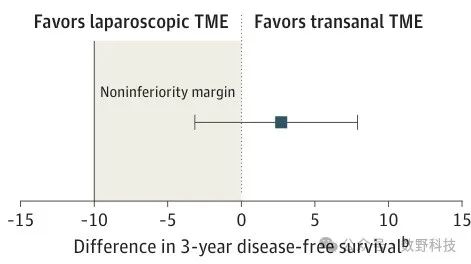

中国科研团队历时8年完成了这一开创性的TaLaR临床试验,覆盖1115名中低位直肠癌患者。研究的主要发现是:经肛门TME的3年无病生存率达到82.1%,而传统腹腔镜TME的生存率则为79.4%。两组数据差距虽小,但却足以证明经肛门TME在缺乏机器人手术技术的情况下的非劣效性。如图Fig. 3所示,这项研究通过对比三年无病生存率,突出了经肛门TME的优势。

Figure 3.

研究还发现,经肛门TME术在各项指标上均与传统腹腔镜手术水平相当,两组的局部复发率(3.6% vs 4.4%)和总生存率(92.6% vs 90.7%)均无显著差异。此外,经肛门TME因其特有的手术路径,更适合男性和肥胖患者,这两个群体的复发风险分别降低了25%和26%。这些数据不仅展示了经肛门TME具备生存优势,同时在手术难度较大的病患群体中,表现出更高的稳定性和安全性。

这项研究的显著突破,不仅刷新了临床对直肠癌手术策略的认知,还为资源受限地区提供了实用性的手术替代方案,特别是对男性肥胖患者具有重要临床价值。未来研究的两个重要方向包括结合单孔手术机器人提升操作精度,以及通过人工智能实时解剖识别缩短学习曲线。整体而言,这项突破性成果标志着直肠癌微创治疗进入精准化时代,为个体化术式选择提供了关键证据支持。

关键发现:经肛门TME生存率达标

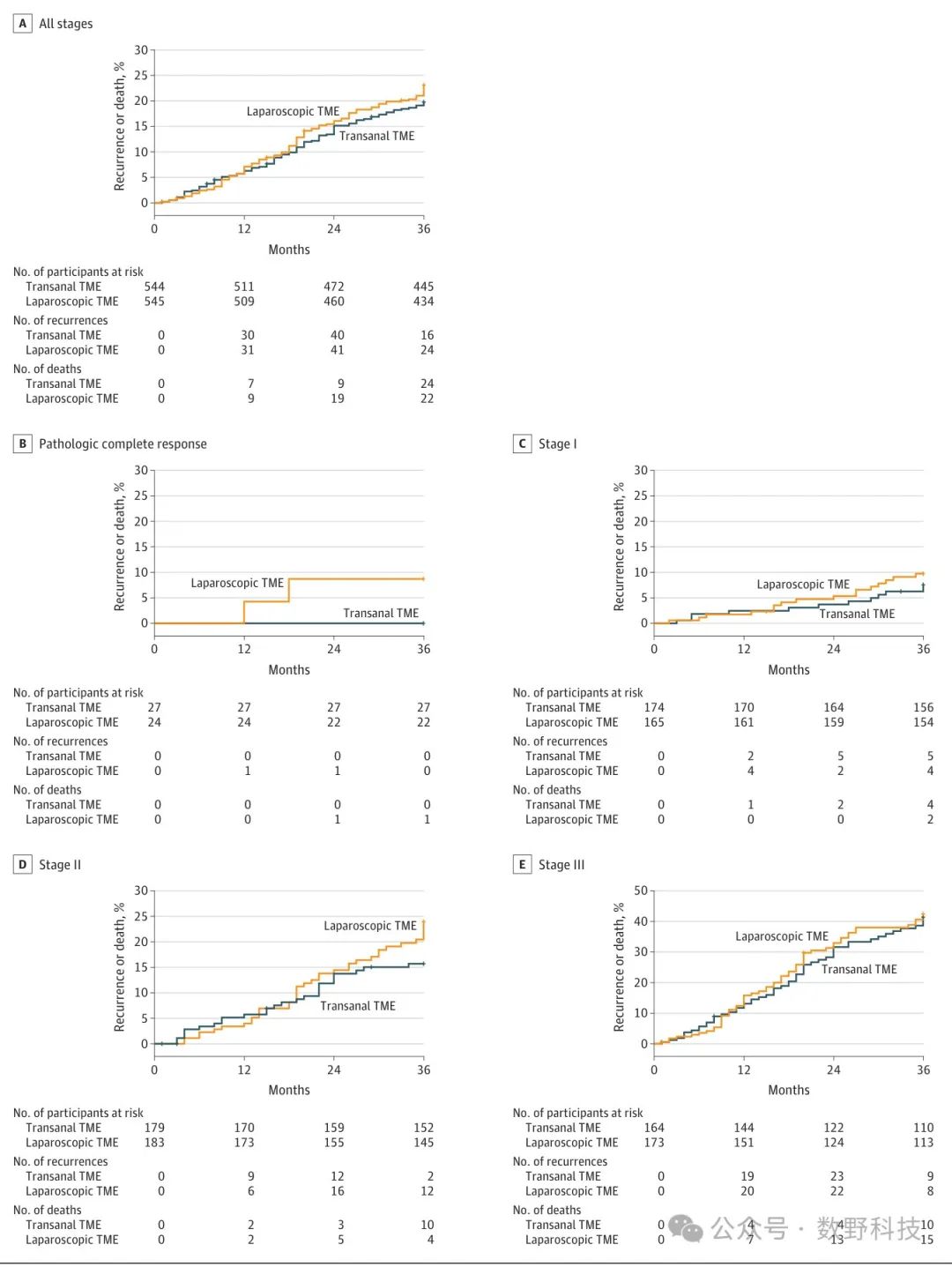

研究的重点在于验证经肛门TME在直肠癌治疗中的有效性与安全性。采用非劣效性设计,研究对象为随机分配的中低位直肠癌患者,包括558例经肛门组和557例腹腔镜组,主要关注三年无病生存率。在总计1115名患者中,数据显示经肛门TME具有显著疗效。如图Figure 2展示,这些数据对临床应用具有重要参考价值,详细分析了两组间的累积概率对比。

Figure 2.

首先,研究者们观察了两组患者的三年无病生存率。结果显示,经肛门组的三年无病生存率为82.1%(95%CI 78.4%-85.8%),而腹腔镜组的生存率为79.4%(95%CI 75.6%-83.4%)。这些数据表明,经肛门TME的效果不仅达到了非劣效性的要求,甚至在某些方面显示出一定的优势。图表Fig. 3展示了两组之间三年无病生存率的差异,强调了经肛门TME在疾病生存率方面的潜在优势。

除了生存率外,研究还发现两组的局部复发率也没有显著差异。经肛门组的三年局部复发率为3.6%(95%CI 2.0%-5.1%),腹腔镜组则为4.4%(95%CI 2.6%-6.1%)。这些数据进一步支持了经肛门TME作为治疗中低位直肠癌的一种有效的微创手术方法。从图表[[Table. 2]]中可以看出,两组在局部复发率上的差异以及相关的统计数据。

更令人瞩目的是,经肛门组在III期患者中显示出更优的生存趋势。HR(风险比)为0.51,表明这一手术方式在晚期患者中的效果尤为显著。这一发现预示着经肛门TME在治疗复杂病例上可能具备更大的优势,值得进一步研究和推广。

技术突破:狭窄骨盆空间优势显现

狭窄的骨盆空间是直肠癌手术中的一大难题,尤其对男性和肥胖患者尤为突出。本研究特别关注这些解剖难度较高的群体,结果显示经肛门TME手术在这些患者中具有显著优势。如图Figure 2所示,这些数据显示了手术后3年内这些患者的累计复发或死亡概率,并细分不同病理阶段,清晰体现出经肛门TME的优越性。

具体数据显示,男性患者的三年无病生存率在经肛门TME组为81.4%,而在腹腔镜组为76.2%,复发风险降低25%(HR 0.75,95% CI 0.54-1.05)。与此同时,对于BMI大于25的肥胖患者,经肛门TME组的三年无病生存率为84.4%,而腹腔镜组为78.7%,复发风险降低26%(HR 0.74,95% CI 0.42-1.31)。这些数据表明,经肛门TME在狭窄骨盆空间中的作用显著。如图Fig. 3所示,经肛门TME和腹腔镜TME组在三年无病生存率上的具体差异清晰表达了这一优化效果。

这种”自下而上”的手术路径能够更清晰地暴露在狭窄骨盆中的远端直肠,减少了传统腹腔镜器械在狭小空间操作的局限性。这一点在男性和肥胖患者群体中尤其重要,因为他们更容易在手术中遇到操作困难,影响手术效果。图Fig. 2详细展示了不同患者条件下的手术效益,包括男性和肥胖患者在内的各类群体情况。

总而言之,这项研究证明了经肛门TME手术在狭窄骨盆空间中的优势。未来,随着机器人手术技术的普及和人工智能的应用,这一手术方式有望变得更加精确和广泛应用,为更多患者带来福音。图表Fig. 3进一步强调了经肛门TME在不同病理阶段和患者特征上的优越性。

质量管控:专家团队护航手术安全

为了确保手术安全性与质量,所有参与此次研究的外科医生均通过了中国经肛腔镜协作组(CTESC)的严格认证。这不仅包括每个外科团队必须完成至少100例腹腔镜TME和50例经肛门TME手术,还要求每年的手术量达到一定数量。此外,CTESC研究委员会还对肥胖男性患者(BMI≥28)的手术视频进行审核,以确定外科医生的资格。

为进一步确保手术质量,CTESC 研究委员会对所有手术视频进行了编辑前的审核,并定期向研究人员提供反馈。经肛门TME和腹腔镜TME手术均按照TME原则进行,其区别在于前者采用自下而上的路径。手术吻合方式根据需要采用手工缝合或机械钉合。

与此同时,随访过程同样得到了各研究中心的严格管理。专门的团队负责按规定的时间间隔进行评估,首次手术后每3个月进行一次随访,第二年每6个月进行一次,之后每年进行一次。每次随访均进行肿瘤标志物检查,影像检查则安排在术后3、12、24、36、48和60个月进行。

值得注意的是,如果症状或检查结果显示可能复发或转移,将建议进行额外的影像检查。严格的质量管控和随访管理有助于确保数据的可靠性及研究结果的科学性。

结语

历时8年、覆盖16家医疗中心的TaLaR研究,基于1115例患者的数据为直肠癌微创治疗树立了新标杆。经肛门TME展示了82.1%的三年无病生存率,尤其在男性和肥胖患者中复发风险分别降低了25%和26%。这些数据不仅验证了其在器械受限地区的临床价值,还揭示了手术路径革新的重要性。当传统腹腔镜在狭窄骨盆中面临操作瓶颈时,「自下而上」的逆向思维为外科创新提供了新的思路。

展望未来,单孔手术机器人可将现有2.7%的生存优势进一步扩大,而AI实时导航系统或将把50例的认证门槛压缩至个位数——这既是技术迭代的必然,也是医疗公平的需求。研究团队特别指出的亚洲人群特征(男性占比63%、BMI>25占25%),恰与欧美直肠癌流行病学形成镜像,跨国多中心验证的迫切性由此凸显。当手术刀与数据流深度融合,这项研究或许正是精准医疗从理论迈向临床的关键转折点。